Жизнь по воровским понятиям | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |

Российское общество находится под серьезным влиянием тюремных нравов, хотя подавляющее большинство граждан не имеют личного тюремного опыта. Такой результат получили социологи Левада-центра. Эксперты объясняют тягу многих жителей России к жизни «по понятиям» их особыми отношениями с государством. По их мнению, главный фактор, который роднит простых граждан с заключенными, — бессилие в отношении людей, облеченных властью.

Левада-центр специально для «Газеты.Ru» провел социологический опрос о влиянии нравов криминального мира на повседневную жизнь россиян. В ходе июньского исследования социологи выяснили, что почти половина жителей России так или иначе знакомы с преступными «понятиями».

Согласно этим данным, 38% респондентов имеют о них общие представления, 5% знакомы хорошо, а 3% стараются придерживаться образа жизни в соответствии с канонами преступного сообщества.

Собственные представления о ворах в законе имеют 87% опрошенных. Большинство по-прежнему считает их такими же преступниками, как и всех остальных, либо наиболее опасными представителями криминального мира.

Однако 12% россиян полагают, что воры в законе «выполняют важную социальную функцию, оберегая общество от беспредела». Столько же убеждены, что «настоящих воров» уже не осталось.

При этом только 2,5% респондентов признались, что имеют личный тюремный опыт. У 14% опрошенных такие испытания выпадали на долю их близких родственников.

Если рассматривать абсолютные цифры, то, по официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН),

на 1 июня текущего года в местах лишения свободы содержались 688,6 тыс. человек. Их охраняют 337,6 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Нужно учитывать еще и постоянную ротацию обеих категорий граждан, членов их семей, а также наличие еще более миллиона сотрудников МВД и других правоохранительных органов. Таким образом, действительно можно говорить о миллионах людей, так или иначе соприкасающихся с преступным миром и его законами.

«Призонизация» (от англ. prison — тюрьма) — такой термин использовал скончавшийся в январе 2013 года известный российский правозащитник, руководитель Центра содействия реформе уголовно-исполнительной системы Валерий Абрамкин. Этим словом он, сам в 80-е годы шесть лет просидевший в советских лагерях, описывал влияние тюремного быта, языка, культуры, норм, традиций и обычаев на все общество. «Это уникальный для России случай, когда иноязычное слово не требует перевода, более того, звучит для русского уха куда выразительнее, чем для западного, — призонизация. Это вроде как жить при «зоне».

Всякому известно: при зоне и живем», — объяснял правозащитник степень такого влияния на российскую повседневность.

«Что касается данных опроса, «Левада» уже проводил подобное исследование, еще когда Юрий Александрович был жив, — рассказал «Газете.Ru» доктор социологических наук Антон Олейник. — В работе «Советский простой человек» он приводит данные о том, сколько жителей СССР и постсоветского пространства имели родственников среди сидевших. Там цифры больше, чем те, которые опрос показывает сейчас».

По словам Олейника, исследовавшего тюремную субкультуру, в советское время людей за решеткой было значительно больше, однако это отнюдь не означает, что влияние лагерных традиций ослабевает.

«Меньше людей имеют опыт непосредственного столкновения с этой системой, но при этом все больше людей, напрямую не связанных с этой субкультурой, находят ее элементы значимыми в своей повседневной жизни, — считает социолог.

— Судя по рейтингам радио «Шансон», каждый десятый москвич слушает эту радиостанцию. Эти цифры необъяснимы, если исходить из доли реально сидевших людей. Связь большинства с тюрьмой проходит даже не через родственников, а через некий повседневный опыт, который может иметь определенное избирательное родство с тюремным.

Главный фактор, который роднит всех россиян с заключенными, — бессилие в отношении людей, облеченных властью».

По словам исследователя, институт «воров в законе» и различных криминальных авторитетов — это в первую очередь третейский суд в тюрьме, альтернативный формальным институтам правосудия.

«В этом и привлекательность. Когда человек не может найти правосудия в лице формальной юстиции, он находит его в лице «смотрящих» или «воров в законе», причем более человечное,

— рассказывает социолог. — В этой среде вопросы решаются, что называется, «по-людски», то есть более понятным человеку образом. На уровне метафоры можно назвать это своеобразной системой обычного права».

Винить СМИ в тиражировании привлекательного образа криминальных авторитетов, как это часто делают представители правоохранительных органов, Олейник не спешит. По его мнению, главная причина распространения подобных представлений в обществе заключается в том, что сама власть «относится к своим гражданам, как сотрудник пенитенциарной системы к лицу, отбывающему наказание».

«Пока будет работать система «Я начальник, а ты дурак», людям нужна будет альтернатива», — продолжает Олейник.

С ним во многом согласен бывший начальник психологической службы управления ФСИН Татарстана, член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах лишения свободы полковник Владимир Рубашный. Тюремный психолог с 18-летним стажем, он также считает, что удивляться влиянию криминальной субкультуры не стоит.

Еще во время своей службы в начале 2000-х годов Рубашный с коллегами проводил исследования о влиянии неформальных криминальных авторитетов на повседневную жизнь внутри учреждений уголовно-исполнительной системы.

«Все начальники отрицали само наличие «смотрящих» в своих зонах. Считалось, что «черных» зон у нас в Татарстане не было, — рассказывает Рубашный. — Но, по данным наших исследований, ситуация оказалась иной. Почти все заключенные из 10—12 зон Татарстана говорили, что придерживаются тюремных понятий и законов, что в случае проблем пойдут к авторитетному заключенному, что доверия к администрации нет и к положительно характеризующимся осужденным, сотрудничающим с администрацией, доверия нет».

По его словам, представители самой многочисленной в лагерях прослойки осужденных — так называемые мужики, не относящие себя к «идейным преступникам», все равно стараются придерживаться понятий, транслируемых «ворами в законе». «Потому что беспредел со стороны одних осужденных по отношению к другим бывает, но его на порядок меньше, чем со стороны сотрудников ФСИН и других всевозможных правоохранительных органов», — считает Рубашный.

Сам бывший сотрудник ФСИН относит себя скорее к тем 12% жителей России, которые считают, что «воры в законе» выполняют важную социальную функцию.

«Может быть, качество «воров в законе» изменилось, потому что общество изменилось, происходит всеобщая коммерциализация. В тюрьме тоже многое изменилось в сторону товарно-денежных отношений в духе «моя тумбочка — вот мой товарищ». Раньше, например, была у заключенных солидарность и на воле, — рассуждает полковник внутренней службы. — Если где-то администрация начинала неправомерные действия, могли к сотрудникам подойти, сказать, что нельзя выходить за рамки полномочий своих. Сейчас в Копейске том же (в колонии города Копейска в конце прошлого года прошла нашумевшая акция протеста осужденных.) этого не было уже. Хоть там и кричали о влиянии извне, это все пустой звук. Если бы это влияние было, острая ситуация не возникла бы. Никаким смотрящим эти волнения не нужны, их задача — чтобы было все тихо, спокойно».

При этом психолог посетовал, что даже в самом тюремном ведомстве, по его мнению, никто всерьез не занимается изучением субкультуры преступного мира. «Когда я учился в Академии ФСИН, видел какие-то статейки на эту тему поверхностные, но в основном сотрудники все это познают на местах. Чтобы вот сесть и поговорить о «понятиях», я такого ни одного семинара, лекции специальной в своей практике не помню, — рассказывает Рубашный. —

В стране с таким богатым криминальным прошлым никто всерьез не занимается изучением этой проблемы».

Об этом говорится поверхностно и вяло, никто всерьез не изучает, сетует эксперт. По его мнению, сейчас даже криминальной психологии в стране как таковой нет.

«Ведь сейчас даже наша дорогая и безумная Дума признала, что мы живем «по понятиям». Последние принимаемые законы, фетиш с гомосексуализмом — это самые устойчивые и распространенные представления о «понятиях». Опять же все силовые ведомства этим пропитаны», — объясняет Рубашный.

При этом, по его словам, особенность тюремной субкультуры в том, что изгоем признается только пассивный гомосексуалист. «Причем эта роль чаще вынужденная и навязанная. Как и всей нашей стране. Как у нас все говорят? Пошел к начальнику на ковер, что с тобой сделали? «Трахнули», начальник тебя «нагнул», — объясняет Рубашный. — Это факт наказания».

«В нашем понимании «активный педераст» — это начальник, — говорит правозащитник. -— Он имеет право «насиловать» своих подчиненных».

При этом, по словам Рубашного, в тюрьме «институт обиженных или опущенных» возник не случайно и имел рациональную основу. «Я буду говорить крамолу, но в каком-то смысле он нужен, — уточняет психолог. — Речь не обязательно о насилии: можно облить человека мочой, провести половым членом спящему по губам — все это будут факты, исключающие человека из сообщества. Достаточно одного такого жеста, и ты в этой среде на всю жизнь лишен своих прав. Это серьезный стимул, чтобы никогда не допускать таких моментов, за которые можно оказаться в таком положении. В тюрьме это может быть оправдано, но на воле у меня вызывает большие сомнения психическое здоровье людей, распространяющих такие нормы».

Отставной полковник ФСИН также напоминает, что музыку, называемую шансоном, сотрудники пенитенциарного ведомства слушают чаще, чем осужденные.

«Да чего там, вы посмотрите, у нас в стране целое радио есть. Если страна вся как тюрьма, чему удивляться?» — задается вопросом Рубашный.

Координатор правозащитного проекта Gulagu.net Дмитрий Пронин, в прошлом бизнесмен, осужденный на несколько лет лишения свободы, объясняет тягу простых людей к преступным ценностям правовым нигилизмом самих сотрудников правоохранительных органов. В 2005 году Пронин сам оказывался в ситуации, когда его пытались обвинить в организации бунта заключенных в колонии города Льгова Курской области.

«Только никакого вмешательства криминалитета там не было, была спонтанная акция, когда 900 человек вскрыли себе вены, протестуя против очередного случая издевательств. Уже после того, как ситуация успокоилась и начальника отстранили от должности, они были, конечно, рады, что зона «разморозилась» (стала менее подконтрольной администрации. — «Газета.Ru»), — рассказывает Пронин. —

Но вся эта тяга простых людей к криминальным авторитетам оправдывается только за счет беспредела со стороны правоохранительных органов».

Социолог Антон Олейник согласен с выводами Пронина об истоках влияния криминальных авторитетов. «Но ситуация по сравнению с недавним прошлым сильно изменилась. Вариант ответа «настоящих воров в законе уже не осталось» также корректный, — уточняет Олейник. — Сейчас действительно все больше людей считают, что и криминальные авторитеты встроены в систему».

Такая потеря контроля, по его словам, происходит не за счет укрепления авторитета правоохранительной системы:

«Например, по тем данным, которые сейчас поступают, нишу преступной субкультуры в тюрьмах активно вытесняет радикальный ислам».

www.mzk1.ru

Жизнь по понятиям

Некоторые люди преодолевают трудности жизни. Некоторых «преодолевают» трудности. Одни люди играют жизнью. Другие — щепки в урагане игр окружающих их людей. Одни — крутые, другие — слюнтяи.

Кстати, это не двухпозиционная система. Это растущая шкала — можно быть более крутым, и ещё более крутым, и ещё более крутым. Также, как можно стать слабее, потом ещё слабее, потом совсем слабым. Слабый человек не обладает собственной силой, но использует данную ему кем-то толику власти для разрушения и самоутверждения.

Деграданта отличает от великого человека твердость в занимаемой позиции. А эта твердость в сложных ситуациях неотделима от подлинного мужества. Кстати, как ни странно, проявлять мужество несравненно легче, чем трястись от подобострастного ужаса и пытаться заискивать и слепо угождать кому-то.

Наиболее достойные уважения бизнесмены, которых я встречал в своей жизни, занимали твердые позиции в области собственных целей и принципов. Непоколебимые. И если кто-то из них отходил от этих твердых позиций по причинам, которые временно показались привлекательными, они зачастую теряли бизнес, друзей, деньги и уважение. Причем иногда все эти потери происходили настолько неожиданно и масштабно, что человек был просто раздавлен тем, что с ним произошло.

Например, один богатый владелец фирмы по производству программного обеспечения предал партнеров, которые в своё время буквально его спасли в тяжелейшей ситуации. В результате от него отказалось 90% его дилеров, так как эти дилеры уважали людей, которых этот человек предал. В итоге, этот очень успешный некогда человек, практически потерял свой бизнес. Образовалась цепная реакция — на рынке в отношении него установилась плохая репутация и прямо сейчас от него буквально отказались люди, в том числе, многие его клиенты, которые считали его своим другом. Он больше не богат. Всё это произошло в течении двух месяцев после его предательства, хотя до этого он несколько лет завоёвывал позиции. Оказывается, потерять можно гораздо быстрее, чем приобрести.

Ключевое слово тут — нестабильность. Когда ваши сотрудники, клиенты и партнеры становятся убежденными в вашей нестабильности, вы теряете их. Либо вы теряете их поддержку. В худшем случае это распространяется даже на семью.

Один мой знакомый в девяностые годы работал с «братвой», платил «налог на рэкет» в ОПГ. Дела у него были организованы полулегально, бизнес шел как-то — деньги водились. Как только он решил кинуть своих «партнеров» и метнуться «под крышу» к ментам (которые тоже занимались рэкетом и «крышеванием»), всё в его жизни разрушилось: уважения ментов он не заслужил, «братва» затаила на него обиду, клиенты и партнеры стали искать более спокойного контрагента, так как никому не улыбалось вести бизнес с тем, кто сам накликал на себя нестабильность. Человек разорился и долго восстанавливался.

Дело не в том, кому служил человек, в какой команде играл. Дело в самом факте отступничества.

Это не значит, что вы не должны менять работу, друзей, семьи, религию или идеалы. Но подобная замена всегда должна быть продиктована разумными основаниями и должна приносить больше пользы, чем то, от чего вы отказались. Так как в любом случае ваш статус потерпит урон в результате подобного изменения. Из-за фактора нестабильности. Вам придется вновь завоёвывать доверие людей.

Предателей не уважает ни одна сторона в войне. Их услугами пользуются службы разведки, как услугами проституток — с долей брезгливости. И никто не хочет ассоциироваться с предателем.

Но тут есть один тонкий момент. Как писал Л. Рон Хаббард в своей статье «Кодекс чести», если человек достаточно силен, умен и благороден, то он может позволить себе такую роскошь, как неизменное следование своим идеалам чести (это не цитата а моя перефразировка). Если вы были недостаточно умны и благородны, чтобы изначально выбрать правильную сторону в игре, а потом стали более умным (не более хитрым и циничным, а увидели больше истины), то, возможно, вам придется пройти через этап колебаний и смены команды. При этом потеря уважения и статуса неизбежны, так что вам придется делом доказывать свою преданность тому, к чему вы присоединились. Поэтому уж если менять в жизни что-то серьёзное, лучше бы вам выбрать что-то, преданность чему вы были бы готовы отстаивать до самой смерти.

Зачем разменивать себя по мелочам? Джимми Моррисон как-то сказал, что жизнь надо прожить так, чтобы по ней можно было снять интересный фильм. Для этого вы должны быть ярким и ввязываться в драки! И лучше всего на стороне того, за чьи идеалы действительно стоит биться.

Слюнтяи и трусы ведут активную пропаганду цинизма, заявляя: «Вы не должны быть преданны чему-то. Это ужасно. Это фанатизм. Фанатики безумны, так что те, кто предан чему-то — безумен!». Хитрый способ уничтожить всю преданность на планете, объявив любую преданность — фанатизмом. Подобные речи пропитаны ужасом перед честными людьми, которые пойдут до конца в отстаивании своих убеждений и идеалов. Чтобы убрать из этого вопроса ложные данные, вот определения преданности и фанатизма из толкового словаря русского языка:

Преданность — приверженность кому-чему-нибудь, любовь и верность (словарь Ушакова).

Фанатизм — 1) доведенная до крайности, исступленная преданность своей вере, соединенная с нетерпимостью к другим догмам, учениям, верованиям (словарь Ушакова). 2) грубое, упорное суеверие, вместо веры; преследование инакомыслящих именем веры (словарь В. Даля).

Если по прочтении этих определений вы не смогли найти в них разницы — закройте эту статью и не читайте дальше. Вам не поможет.

Подлецы знают, что в открытом противостоянии с честным человеком им не выжить, так как сами они, движимые лишь собственной выгодой, легко отказываются от всего, что может причинить им какой-то вред. Абрахам Маслоу когда-то заметил, наблюдая за сексуальным поведением шимпанзе, что безопасность — один из базовых уровней мотивации. Правда он забыл добавить — «для животных». Человек — не животное (если только он сам себя таковым не считает и не ведет себя подобно скоту).

Главный инструмент борьбы подлеца с честным человеком заключается в том, чтобы разубедить его в его положительных качествах и каким-либо коварным трюком показать, что на самом деле он не был достоин самоуважения. Например, можно убедить честного человека, что раз он берет деньги за свою работу, то единственное его стремление в жизни — нажива и эгоизм (что конечно же полностью притянуто за уши). Интровертировав таким образом человека, подлец теперь может продать ему идею небольшого, но настоящего предательства. И когда честный человек по-глупости совершает его, он вдруг, будучи честным с самим собой, внезапно видит, что он больше не честен, что он предатель. Что доказывает ему, что он ничем не лучше подлеца. И он теряет свою веру, свою твердость и свою силу, отходя от своих идеалов. Так сильный человек становится слабым.

Он был недостаточно умен, чтобы, совершив предательство по-ошибке, увидеть это и просто понять, что был факт отхода от своих идеалов. И просто вернуться к ним, осознав ошибку. Ибо ошибки случаются.

Мне, чтобы это понять, пришлось через многое в жизни пройти и многое в ней изменить. Почти всё, честно говоря. Переоценить некоторых людей с точки зрения — враг это или друг. Зато сейчас моя жизнь нарисована мной в эпических тонах, подобно полотну кисти художника-баталиста — и мне нравится то, что получилось. И я выступаю только за те команды, за которые мне не стыдно выступить в самой пристрастной драке, за которые мне не жалко отдать жизнь. И я действительно отдаю её — не в плане смерти, а в плане постоянного служения идеалам и посвящения им всего своего времени.

А за что, или за кого, отдаете свою жизнь вы прямо сейчас? Достойны ли эти люди? Высоки ли эти цели? Прекрасны ли идеалы?

Или вы ковыряетесь в чем-то, что вы ненавидите, за зарплату, которой вам не хватает, и это предел идейности ваших стремлений? Надеюсь, что это не так.

Я делал и то и другое. И вот что я заметил — парить гордой чайкой гораздо лучше, чем жить свиньёй в хлеву и думать категориями сравнительного анализа качества отрубей.

Жизнь создана для счастья. Как много в вашей жизни подлинного, искрометного, пьянящего счастья? Сам я когда-то давно утратил его, и мне пришлось долго блуждать, выясняя, как же возвратить пропажу. И сейчас мне всё больше и больше удается его возродить. Всё чаще и чаще счастье неотступно сопровождает мою жизнь. В моей жизни больше счастья, чем чего-то другого. И больше счастья, чем у многих, многих других людей.

Часть этого счастья для меня — дарить его другим, помогать им восстановить то, что утеряли они. Первый шаг на этом пути (он был в своё время первым и для меня, так что я просто делюсь успешным действием) — программа «Усилитель мощности руководителя», которая восстанавливает твердость ваших понятий, пробуждает ваши идеалы и делает видимыми подлинные цели. Есть и другие шаги, так как утеряно каждым человеком очень много. Некоторые потеряли столько, что апатично считают утрату безвозвратной и ненужной, соглашаясь жить жизнью животного. Такие люди достойны снисхождения и жалости сильных людей. Им можно помогать, но нельзя доверять.

Хотите восстановить утерянное в жизни? Тогда вы должны реанимировать понятия и идеалы, делая это честно. Я с радостью помогу вам восстановить максимально честный взгляд, чтобы вы не ошиблись в выборе. И если хотите пройти по кратчайшему пути — добро пожаловать на «Усилитель мощности руководителя». Вас просто взорвет от ощущения возвращения к истинным ценностям, которые всегда были предметом вашей гордости и самоуважения. В жизни появится больше счастья, а бизнес получит мощный дополнительный импульс.

Вадим Мальчиков,

владелец Центральной тренинговой компании

rb.tv

Ответы@Mail.Ru: «Жить, по понятиям» — это как…?

Фе́ня — язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и первоначально использовавшийся бродячими торговцами офенями [1]. Офени создали новый язык, придумав новые корни и оставив традиционную русскую морфологию и использовали язык для общения «не для чужих ушей» . Впоследствии язык был перенят уголовной средой, и в настоящее время феней называется воровской жаргон. Уголо́вный жарго́н (правильнее это явление называть «арго» ) — социальный диалект (социолект) , развившийся в среде деклассированных элементов общества, как правило, преступников. Представляет собой систему терминов и выражений, призванных изначально идентифицировать участников преступного сообщества как обособленную часть социума, противопоставляющую себя законопослушному обществу. Использование терминов и выражений также имеет цель затруднить понимание смысла беседы или общения между деклассированными элементами со стороны непосвящённых. Воровской жаргон, как правило, отражает внутреннюю иерархию преступного мира, закрепляя наиболее обидные и оскорбительные слова, клички и т. д. за теми, кто находятся на самой низкой ступени иерархии, а самые уважительные слова и выражения — за теми, кто имеет наибольшую власть и влияние. Уголовная среда ещё в XIX веке (а, возможно, и ранее) переняла арго, первоначально использовавшееся бродячими торговцами офенями (отсюда и происходит слово «феня») . Русский воровской жаргон включает также слова из идиш, украинского и других языков. Во время СССР были репрессированы и оказались в тюрьмах многие писатели и поэты (например, Александр Солженицын) . Они описали тюремный быт, и многие слова воровского жаргона стали литературными.

жить как дерьмо — вот это и есть «по понятиям». Никогда не понимал преклонения перед уголовной субкультурой….

Это как зеки живут.

как тупой, неинтересный зануда.

Вы имеете в виду то, что в новых учебниках по русскому языку на Украине, введён раздел по уголовному жаргону. Министерство просвещения Украины, этим шагом решило унизить русский язык, и русскую культуру. Ученикам хотят показать, что русский, это язык Япончика и Тайванчика, а не Пушкина, Лермонтова и Достоевского. Аукнется это самой Украине, поскольку выросшие на таких учебниках дети будут копировать не только речь уголовников, но и их образ жизни.

Слова «понятия» , «жить по понятиям» , «раскидать по понятиям» в последнее время стали употреблять все. При этом смысл этих выражений совершенно размазался, каждый толкует их так, как ему нравится. Часто люди, далекие от тюрьмы и преступной жизни вообще, вкладывают в них негативный смысл, мол, по понятиям, — значит, нехорошо, в этом кроется какой-то обман и зло. Умные и добрые дяди в телевизоре говорят: когда мы будем жить по законам — будет хорошо, а пока живем по понятиям — имеем плохо. На самом деле подобные рассуждения — полная гниль. Плохо мы живем потому, что сами умные дяди ни законов, ни понятий не признают, а, стало быть, живут по беспределу, и всех так жить принуждают. Понятия — это всего-навсего неписаные нормы арестантской жизни, выработанные годами и веками. Понятия заполняют, в основном, те ниши общественных отношений, которые не регулируются официальным законом. На языке юристов понятия называются «обычное право» , которое существует в любой среде: балерин, шахтеров, любителей пива или, в нашем случае, преступников. Сущность понятий, как и любого права, состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага (настолько, насколько в тюрьме могут существовать свобода и благо) . Обычно понятия не вступают в противоречие с законом, они существуют как бы параллельно с ним, но иногда они противоречат закону и зачастую имеют гораздо большую силу, чем закон. Самый простой пример действенности таких неписаных правил (не имеющих отношения к преступному миру) — это когда учитель в школе спрашивает у учеников, кто разбил окно, а все молчат. По официальным нормам поведения предполагается, что все школяры наперебой станут рассказывать, как это произошло. И пальцем покажут на негодяя, разбившего стекло. Но все будут молчать, товарища не сдадут. Да и учитель, повозмущавшись для понту, про себя подумает, что пацаны и девчонки в классе вполне нормальные, потому что их молчание — это по понятиям. В тюремной жизни понятия не просто нужны — они необходимы как воздух. Понятия признаются не только зэками, но и администрацией тюрьмы. Естественно, что в случаях, когда тюремщики должны действовать сообразно закону, они так и будут действовать, но понятия все-таки в расчет примут. Если в камере побьют человека, который повздорил с кем-то из верхушки камеры, и об этом станет известно администрации (если, конечно, не сама администрация это спровоцировала) , можно не сомневаться, что экзекуция всем рулям, торчкам, смотрящим и прочей блатоте обеспечена. Небо им покажется с овчинку. Вполне возможно — с очень маленькую овчинку. Но если в камере побьют «крысу» , укравшую у сокамерника сигареты или колбасу, то никакой экзекуции не будет. Ну, посадят в карцер одного-другого из числа тех, кто бил. И все. Хотя внешне правонарушения ничем не различаются, били и там, и там

У меня один такой знакомый стал рассуждать по понятиям. Я ему говорю: Ты кем себя возомнил, пуп земли, авторитет??? А он мне — обоснуй )))) Ну на этом наше общение закончилось. Я таких считаю моральными уродами.

touch.otvet.mail.ru

Жизнь «по понятиям». Люди и деньги

Жизнь «по понятиям»

Правовые установки и убеждения россиян, унаследованные от советской эпохи, причудливо переплетаются в их сознании с нравственными нормами патриархального общества.

Помимо резкого ухудшения уровня жизни многих россиян, одним из наиболее неприятных последствий реформ стал разгул преступности и беззакония. Повторяемые властями на протяжении последних пятнадцати лет заклинания о необходимости создать «правовое государство» и установить «диктатуру закона» находят очень тихий отклик в душе русского народа. Социологические исследования показывают, что российские граждане вообще не очень интересуются законом, предпочитая жить «по понятиям», то есть руководствоваться моралью. Поэтому развратник для них хуже вора, а взяткодатель лучше наркомана.

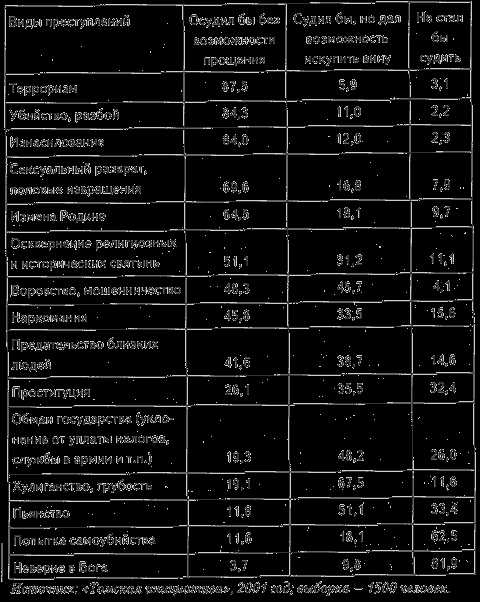

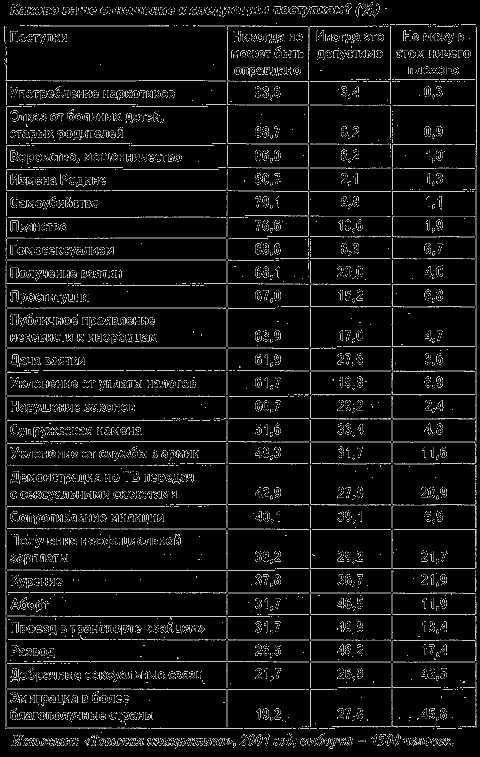

Расхождение между нормами законодательства и общественной моралью существовало всегда. Одни преступления и проступки общество оценивает строже, чем предусмотрено законом, а к другим относится более снисходительно. Социологи из Москвы, Томска и Екатеринбурга исследовали это расхождение. В разных городах и селах страны были опрошены взрослые и дети, студенты и учащиеся ПТУ, пенсионеры и военные (Исследовательский проект «Томская инициатива», 2001).

Общий вывод, который можно сделать, опираясь на эти исследования, состоит в том, что правосознание российских граждан носит довольно архаический характер. Установки и убеждения, унаследованные от советской эпохи, причудливо переплетаются в нем с нравственными нормами традиционного общества. Причем неукоснительное соблюдение закона вовсе не принадлежит к числу основных нравственных императивов.

К самым страшным преступлениям с точки зрения массового сознания относятся терроризм, употребление наркотиков, убийство, разбой, отказ от больных детей и старых родителей, изнасилование, сексуальный разврат, половые извращения и измена Родине. В этом списке бросается в глаза смешение уголовных и нравственных преступлений. Так, в него попали не только действия, разрешенные законом в некоторых странах (употребление наркотиков), но и действия, которые никогда не осуждались законом нашей страны (отказ от больных родственников).

Больше всего пугает и возмущает людей то, что им незнакомо. Например, сексуальный разврат и половые извращения, о которых большинство населения имеет самые фантастические представления, никак не отождествляя с понятием «разврат» собственные недавно смирившись с распадом традиционной семьи, о чем свидетельствует вполне терпимое отношение к разводам, абортам и внебрачным сексуальным связям, общественное сознание продолжает настаивать на безоговорочной преданности родителям и детям, ради которых предписывается жертвовать собственным благополучием. Такой моральный ригоризм совершенно не характерен для западных стран, где мало кому придет в голову порицать человека, который не любит своих детей или родителей: в конце концов, это его личное дело.

У нас же, как отмечают многие живущие здесь иностранцы, всем есть дело до чужой частной жизни. Незнакомые люди могут сделать матери на улице замечание, что ее дети недостаточно тепло одеты. А уж отправить родителей в дом престарелых — значит навлечь на себя всеобщее осуждение независимо от обстоятельств.

За те преступления, которые общество рассматривает как тяжкие, респонденты склонны назначать более строгие меры наказания, чем это предусмотрено Уголовным кодексом. Например, убийство большинство предлагает карать смертной казнью, а торговлю наркотиками — пожизненным заключением.

К числу деяний, которые немалая часть общества (более 30 %) осуждает, но предусматривает возможность искупить вину, тоже относятся как уголовные преступления (воровство, мошенничество, хулиганство, уклонение от уплаты налогов и службы в армии), так и нравственные проступки (предательство близких людей, проституция, пьянство, супружеская измена).

Особый интерес в этом списке представляет преступление против собственности — воровство. Опросы школьников и студентов демонстрируют, что с возрастом отношение к нему меняется.

Подростками кража личного имущества воспринимается как незначительное преступление. Наказание, которое школьники чаще всего предлагают, носит характер скорее возмещения, нежели кары: штраф и возвращение украденного. Кражу государственного имущества подростки в среднем оценивают строже — это явный рудимент традиционного советского менталитета.

В исследовании, где респондентами выступали студенты, идеологический стереотип, противопоставляющий личную и государственную собственность, уже не так заметен. Подавляющее большинство согласно, что государство должно защищать в равной степени свою собственность и личное имущество граждан.

А на вопрос, какую меру защиты следует избрать, если вор проник в дом, 40 % студентов ответили, что считают правильным лишить вора жизни. С ростом уровня жизни ориентация на насильственные способы защиты домашней собственности возрастает, достигая максимума у самой обеспеченной категории опрошенных.

Любопытно и то, как граждане относятся к интеллектуальной собственности. С одной стороны, респонденты считают правильным привлекать производителей пиратских дисков к уголовной ответственности. С другой стороны, когда речь заходит о материальном вознаграждении автора за каждую трансляцию его песни, с этим согласны менее 40 %.

Такое несоответствие, видимо, связано с традиционным для бывших граждан СССР стремлением к уравнительной оплате труда и недооценкой результатов интеллектуальной деятельности. Единственной группой, ориентированной на укрепление интеллектуальной собственности, оказались малообеспеченные студенты, которые надеются на достижение успеха за счет собственных усилий и интеллектуальных способностей.

Более или менее терпимо массовое сознание относится и к такому уголовному преступлению, как хулиганство (видимо, в силу его повсеместной распространенности). Осуждению скорее подвергнется тот, кто попытается дать отпор хулигану и защитить свою честь и достоинство с помощью суда. Типичное отношение к издевательствам, побоям и оскорблениям даже со стороны работников правоохранительных органов — это полное равнодушие и дружеский совет потерпевшему «разобраться самостоятельно».

Респонденты не видят ничего особенно страшного в абортах, разводах, добрачных сексуальных связях, проезде в транспорте «зайцем», эмиграции, покушении на самоубийство и неверии в Бога.

Этот список интересен в первую очередь тем, что в нем собраны наиболее массовые и широко распространенные виды поведения. Как только некоторое действие становится массовым, оно автоматически получает общественную санкцию. Эмиграция, например, вовсе не воспринималась снисходительно в советское время, когда число эмигрантов было ничтожным.

Еще один характерный пример-уравнивание таких поступков, как аборт и проезд в транспорте без билета. Именно скандально высокий уровень абортов в СССР и постсоветской России примирил наших соотечественников с этим действием, которое многие консервативно настроенные жители западных стран приравнивают к убийству.

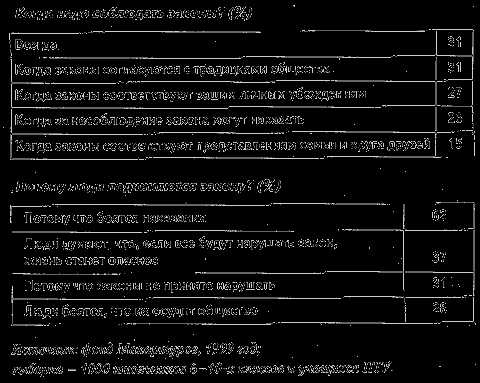

Правосознание человека определяется не только тем, какие проступки он осуждает, а к каким относится снисходительно. Не менее важно, насколько он сам готов следовать требованиям закона. Примечательный материал для размышления на эту тему дает исследование правосознания подростков, проведенное под эгидой фонда Макартуров (1999).

Менее трети респондентов готовы соблюдать законы при любых обстоятельствах. Большинство считают, что обязательно подчиняться требованиям только тех законов, которые соответствуют традициям общества или собственным представлениям человека. 8 % подростков уверены, что люди должны решать проблемы между собой, опираясь на традиции общества, а не на законы государства. С возрастом число тех, кто предпочитает жить «по понятиям», растет. Старшие респонденты чаще отвечают, что в реальной жизни соблюдать законы необязательно и что люди делают это только из страха перед наказанием.

ВЗРОСЛЫЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ПОДРОСТКИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Поделитесь на страничке

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

psy.wikireading.ru

Журнальный зал: Неприкосновенный запас, 2015 №5(103) —

Документ без названия

Светлана Абрамовна Стивенсон (р. 1962) – социолог, доцент Университета Лондон Метрополитен. Автор монографий «Crossing the Line. Vagrancy, Homelessness and Social Displacement in Russia» (2006) и «Gangs of Russia. From the Streets to the Corridors of Power» (2015).

Хотя время «реальных пацанов» – членов бандитских группировок, казалось бы, ушло в прошлое и сейчас в России на авансцену низового насилия вышли новые агенты, будь то бойцы Новороссии или часть сторонников «Антимайдана», след 1990-х – времени пацанов – остался в культуре и общественном дискурсе. Популярная культура все больше романтизирует уходящую натуру (особенно это проявилось в недавнем массовом успехе сериала «Физрук», повествующем о бывшем бандите, устроившемся на работу в школу, вызывающем уважение и даже восхищение у учителей и учеников своей брутальной маскулинностью и «естественным» чувством справедливости). В комментариях представителей либеральной интеллигенции о происходящем в стране мы встречаем частые ссылки на пацанов и их понятия, особенно, когда говорящие указывают на поведение властей, связанное с агрессией, пренебрежением формальным правом, откровенным обманом, преследованием тех, кто определяется как враг, и безусловной верностью «своим», страху потерять лицо и, как следствие, эскалацией насилия. Власти, как утверждают комментаторы, ведут себя «по-пацански». Вот, например, цитата из Леонида Радзиховского по поводу кризиса в отношениях России и Запада:

«Главный просчет Путина – это неумение предвидеть реакцию Запада, конечно. Он был уверен, что Запад – это слабаки, это трусы, это жадные и жалкие ничтожества, ни на что не годные, которые при малейшем на них напоре тут же сложат лапки и уползут под стол. Ну, короче говоря, жалкие беспомощные ботаны, которые при появлении реального пацана будут только очки протирать, извиняться и просить пардону»[1].

Или мнение Станислава Белковского по тому же поводу:

«Но можно ли было не проучить этих высокомерных людей, западные элиты, думающие, что им позволено все, а народам второго сорта (которыми они считают русских и еще много кого) – ничего? Так было, но так не будет. Потому что пацан»[2].

Нередко можно прочесть и утверждения о том, что «нами правит шпана».

Из этих и многих других сходных комментариев очевидно, что, по мнению их авторов, образованному слою и его «цивилизованному» поведению противостоят представители слоев с фундаментально другими правилами и принципами поведения, обозначаемыми ими как «пацанские». Эти слои находятся как на самом низу, так и на самом верху российской социальной структуры.

Но что в действительности представляют собой моральные понятия «реальных («правильных», «конкретных») пацанов»? И какого рода тип властных отношений создается на их основе? В настоящей статье я анализирую данные исследования организованных преступных группировок, проведенного в Казани в 2005 году совместно с казанским социологом Александром Салагаевым и его учениками Александром Шашкиным и Рустемом Сафиным[3]. В рамках исследования мы опросили 32 членов различных казанских группировок в возрасте от 17-ти до 35 лет. В числе тем, поднимаемых в ходе углубленных интервью, были понятия. Мы спрашивали респондентов о понятиях, как они применяются, а также просили рассказать о том, в каких ситуациях насилие является допустимым, а в каких нет.

Казанские группировки как патримониальные кланы

Казанские группировки зародились в конце 1960-х годов и обрели всесоюзную известность в связи с судом над группировкой «Тяп-Ляп», состоявшимся в 1978–1980 годах. Эта банда, выросшая из дворовых групп молодежи, проживавших в районе местного предприятия «Теплоконтроль», занималась уличным насилием, кражами, грабежами, вымогательством у работников сферы обслуживания, охраной деятельности советских теневых предпринимателей. В конце 1980-х – начале 1990-х годов многочисленные казанские группировки трансформировалась в бандитские формирования, занимавшиеся преимущественно рэкетом. Сходные структуры возникли в других городах Татарстана, Поволжья и по всей России. Лидеры группировок и подчиненные им группы очень быстро оторвались от своих территориальных корней и уже в начале 1990-х стали распространять свою деятельность на близлежащие регионы, на Москву и Санкт-Петербург, создали форпосты за рубежом. Они предоставляли «крыши» для крупного бизнеса, участвовали в различных нелегальных схемах по уходу от налогов и отмыванию денег, действуя нередко по заказу государственных структур, и постепенно вросли в легальный бизнес. Однако местные молодежные структуры, «улицы» и их союзы продолжали существовать на территориях, ставя «крыши» мелким и средним предпринимателям, занимаясь разнообразной преступной деятельностью (мошенничеством, грабежами, кражами и уличной преступностью).

К моменту исследования прежняя власть группировок уже сильно ослабла. После ряда процессов над организованными преступными сообществами Татарстана, происходившими в 2000-х – первой половине 2010-х годов, группировки потеряли значительную часть своих лидеров и влияния. Те же из лидеров, кто не пал жертвой попыток государства ликвидировать организованную преступность, сделались известными предпринимателями, депутатами Государственной Думы, руководителями крупных общественных фондов как в Татарстане, так и в Москве. Тем не менее основные группировки – «Хади Такташ», «Перваки», «Соцгород», «Мирновские», «Борисковские», «Шатуровские» и многие другие – по-прежнему существовали и существуют до сих пор, действуя главным образом на окраинах города. Территориальные формирования группировок занимаются разными видами силового предпринимательства[4]: «крышуют» игровые салоны, фирмы по обналичке, таксистов и небольшие автотранспортные компании, а также перепродают мобильные телефоны, контролируют проституцию, организуют нелегальные уличные парковки, занимаются продажей наркотиков. Группировкам на законных основаниях принадлежат авторемонтные станции, кафе и магазины. Младшие члены по-прежнему вымогают деньги у так называемых «лохов» (в основном своих ровесников, непацанов), занимаются квартирными грабежами и кражами.

Казанские группировки многоэтничны, они включают в себя представителей всех автохтонных этнических групп, живущих в городе (в основном это русские и татары), но исключают участие девушек и женщин. Членство в них начинается в 16–17 лет, но после 25–30 лет многие пацаны отходят от активной жизни группы и встречаются со своими товарищами лишь эпизодически. При этом статус члена группировки дает им возможность пользоваться поддержкой последней до конца жизни. Из группировки можно выйти официально, но это сопровождается ритуальным насилием (жестоким коллективным избиением), а иногда и финансовым штрафом. Молодежь в группировках разделена на возрастные когорты, руководимые так называемыми «смотрящими за возрастом». Общее руководство в группировке осуществляют старшие члены, авторитеты, а во главе всей группировки стоит лидер.

Территориальные структуры группировки и внетерриториальные формирования, находящиеся в непосредственном подчинении у лидеров, образовывают разветвленные сети. Они связаны, несмотря на все разнообразие входящих в них форм, общими корнями, уходящими во многих случаях в позднесоветский период – время образования большинства группировок. Эта связь обеспечивается не только обязательными отчислениями в центральный «общак», которые делают территориальные группы, но и общей идентичностью, преданиями об отцах-основателях, славном прошлом группировки и представлениями об узах «пацанского братства», скрепляющих всю группировку снизу доверху. И, хотя интересы верхушки группировки, лидеров и авторитетов, давно не связаны исключительно с Казанью и Татарстаном, они могут сохранять заинтересованность в воспроизводстве территориальных молодежных объединений как ресурса насилия. «Авторитеты» время от времени посещают сходки местной молодежи, принимают участие в организации ритуальных «войн» между улицами и следят, чтобы территориальные группировки воспроизводились как мобилизованные структуры, обладающие определенной неформальной властью на территории. Они оказывают им помощь в организации нелегального бизнеса (используя связи с местными властями и полицией), помогают освобождать из полиции задержанных членов группировок или разваливать уголовные дела.

В целом группировка, экономика которой держится на силовом предпринимательстве и других видах как криминальной, так и легальной деятельности, это не бизнес-структура, а патримониальный клан. Понятие патримониализма было предложено Вебером для описания отношений традиционного господства, основывающегося на личной власти патриарха и преданности ему со стороны членов расширенного домохозяйства или племенного альянса[5]. Лидеры группировок (в большинстве случаев сами вышедшие из молодых «пацанов» в конце 1980-х – начале 1990-х), не главы корпораций, а скорее вожди кланов, в которых экономические, социальные и властные отношения находятся в неразрывном единстве. Лидер группировки – это сильный и расчетливый правитель, обладающий безусловной властью. Как говорили опрошенные пацаны, главное качество лидера – это умение демонстрировать силу. При этом сила лидера должна признаваться как внутри группировки, так и за ее пределами:

«Лидер не выбирается, он выдвигается, то есть показывает свою силу и держит власть в своих руках. Сила – это главное качество лидера, сила во всем: в здоровье, в мышцах, в уме, в связях» (Ильсур, 26 лет).

В глазах пацанов лидер по-отечески направляет и защищает членов группировки, организуя при этом связи с внешним миром и не давая группировке ослабнуть.

Клановое единство было крайне важным для группировщиков. Они часто называли свои организации «школой жизни», идеальным сообществом, морально возвышающимся над современным городским обществом, в котором люди живут вне правил, вне закона (понятий), думая только о собственных шкурных интересах. При этом для них группировка – это не только место зарабатывания денег, не только возможность сделать «ход конем» на шахматной доске социальной мобильности с помощью криминального насилия. Это особый мир, в котором материальное и эмоциональное, трудовые будни и героические подвиги, подчинение авторитетам и осознание себя в качестве «братвы», мужского братства, тесно переплетены.

Система понятий

Понятия создают основу социального порядка в группировке, будучи при этом не сводом инструментальных норм, делающих возможным эффективное осуществление силового бизнеса, а целостным мировоззрением. В них воплощен взгляд на мир и поведение в нем, который возникает у членов сообщества в процессе сосуществования в одной социальной среде. Члены группы говорили о том, что они живут по понятиям. Понятия (которые я рассматриваю в рамках этнометодологической традиции), как любые другие моральные правила, создают общее мировоззрение сообщества, культурное единство его членов[6]. При этом моральные правила не передаются в рамках устной традиции (хотя конкретные формулировки понятий, как, например, «пацан сказал, пацан сделал» или «пацан всегда прав» называются в виде моральных максим). Их нельзя вывести из так называемого воровского или тюремного закона. Им обучаются в процессе повседневной совместной жизни. Не представляют собой понятия и некие непреложные законы. Скорее они отражают интуитивно угадываемые принципы группового поведения. Понятия, используя выражение этнометодолога Лоуренса Видера, представляют собой не свод конкретных предписаний, а «схему, которая производит реальность»[7]. Но эта схема не видна самим членам сообщества, ее, по мнению Видера, должен выявлять исследователь, трактуя изложения правил участниками группы и их поведение, которому они сами дают моральные оценки.

Когда мы спрашивали пацанов о понятиях, многие с готовностью их перечисляли, но подчеркивали при этом, что все понятия назвать в принципе невозможно:

«Я бы мог попробовать разложить по полкам, в чем заключаются пацановские понятия, но боюсь, это просто невозможно. Лично у меня ушел не один год, чтобы разобраться во всем этом, и для этого нужно вести такую же жизнь, как и мы» (Женя, 24 года).

По словам Цыгана (24 года), «невозможно описать в двух словах то, чему учишься годами». Понятия применяются членами группы творчески, в зависимости от ситуации. Считается, что практически любое поведение, любую точку зрения можно защитить, если уметь обосновать свое мнение ссылками на понятия, «уметь правильно говорить». При этом, когда участники исследования перечисляли понятия, они ссылались на них как на моральные максимы (как, например, вышеназванная формула «пацан сказал, пацан сделал»), не истолковывая, откуда берутся и на что направлены различные предписания. Такого рода максим очень много, но в их основе лежит фундаментальная схема восприятия жизни и поведения, которая скрыта от самих участников, но которую может попытаться выявить исследователь.

Без понимания основополагающих принципов невозможно понять роль отдельных предписаний в мировоззрении членов группы. Например, в числе понятий назывались такие предписания, как запрет для пацана работать кондуктором на транспорте, продавать собственные старые вещи и обязанность драться, если его назовут торговцем (барыгой). На что указывают эти максимы? Может быть, они связаны с тем, что пацан не может признать материальную нужду, соглашаясь на низкооплачиваемую работу кондуктора или продавая старые вещи? А почему группировщик должен драться, если его назовут барыгой? Связано ли это с культурным наследием воровских норм, по которым торговля считалась недостойным занятием? А на что указывают требования к пацанам быть физически сильными, не увлекаться алкоголем и не употреблять наркотики? Является ли это отражением потребностей их силового бизнеса, необходимостью физически защищать свою часть рынка нелегальных услуг?

Из разговоров с членами группировок, из описаний ими понятий и ситуаций, в которых они применялись, стали понятны другие принципы их мировоззрения, лежащие в основе этих конкретных моральных максим. Запрет работать кондуктором, продавать старые вещи и необходимость драться, если тебя назовут барыгой связан, как представляется, с действием фундаментального принципа поведения в качестве представителя аристократической группы и неотождествляемости с доминируемым населением. Статус члена элитного сословия воинов (к которому относят себя пацаны) запрещает продавать старые вещи и работать в сфере обслуживания. Необходимость быть физически сильным и избегать употребления алкоголя и наркотиков соответствуют фундаментальному принципу контроля над телом и речью этого воинского клана.

Итак, вот моя собственная реконструкция фундаментальных принципов группировки и ряда соответствующих им понятий.

Поведение в качестве представителя аристократической группы, неотождествляемость с доминируемым населением. При встрече с пацанами из других группировок пацан всегда должен назвать себя и свою группировку. Если его спросят, с какой он улицы, он не может сказать: «Я не с улицы». Пацан не может потерять лицо, убежать от тех, кто на него нападает, он не может подвести свою улицу. Пацаны не могут драться с группойнепацанов, извиняться перед ними, даже если сами не правы. Пацан всегда прав. Он должен уметь «правильно говорить» и подкреплять свои высказывания ссылками на понятия.

Пацан не может совершить ничего, что бы приравняло его к представителям доминируемых категорий, сверстникам непацанам (лохам) или торговцам и бизнесменам (барыгам, комерсам). Он не может показать, что он боится драки, не может быть жертвой вымогательства; если он испытал унижение, он должен отомстить. Если кто-то назовет его лохом, барыгой или комерсом, он должен ответить на это насилием.

Контроль над телом и речью. Пацан не может употреблять наркотики или неумеренно употреблять алкоголь. Молодежь не должна курить. Пацан должен следить за своим внешним видом, иметь опрятную и практичную одежду. В некоторых группировках наказываются молодые пацаны, не чистящие свою обувь.

Пацан должен отвечать за свои слова, «следить за базаром». Он не должен бросаться словами. Все намерения, утверждения, угрозы и обещания должны незамедлительно осуществляться. Достав оружие, пацан должен быть готов его применить. Если пацану задают вопрос, он должен отвечать на него прямо, не задумываясь и не отвечать вопросом на вопрос.

Верность группировке. Пацан должен всегда поддерживать других членов группировки, помогать попавшим в беду товарищам. Он никогда не должен подвергать своих друзей опасности и доносить на них в полицию. Он должен стремиться предотвратить любой личный конфликт в группе, помогать разрешать споры между товарищами и не вступать в драку с ними (за исключение игровых, несерьезных драк). Он не может врать или красть у своих. Он должен делиться своими доходами с нуждающимися товарищами, даже с теми, кто отошел от повседневной жизни группировки.

Подчиненное положение женщин. Девушки и женщины не могут быть членами группировки. На территории, контролируемой группировкой, не должно быть женских преступных групп. Подруги пацанов не могут присутствовать на сходках. Дела группировки всегда имеют приоритет над личной жизнью. Пацаны не могут вступать в конфликт с другими пацанами из-за женщин (за исключением защиты близких родственников, таких, как мать, сестра или жена). Если пацан заигрывает с девушкой другого пацана, тот может только попросить его этого не делать, но не может вступать с ним из-за этого в драку. Пацану нельзя заниматься оральным сексом со своей женщиной: если его товарищи узнают об этом, то могут исключить из группы.

Помимо представлений о содержательных сторонах морали и справедливости, пацаны называли процедурные нормы группировки. Об этих нормах тоже говорилось как о понятиях, имеющих статус совместно выработанных моральных правил, поэтому я так же отношу их к фундаментальным принципам.

Внутригрупповая демократия и справедливость. Пацаны должны уважать старших пацанов и подчиняться смотрящим и авторитетам. Спорные ситуации должны разрешаться демократически: всеми членами группировки на сходняке или авторитетами. Решения должны приниматься на основе понятий. Запрещено унижать или наказывать младшего «по произволу и беспределу». Нельзя наказывать пацана за одно правонарушение больше одного раза. Старшие члены не могут использовать общак младших возрастов.

Социальная и этническая инклюзивность группировки. Группировка должна принимать всех молодых людей, которые хотят в нее войти, если они готовы жить по понятиям и не имеют в прошлом правонарушений – зихеров (как, например, трусость в драке или несопротивление вымогательству). Нельзя отказывать в приеме по любым другим основаниям, включая этническое или семейное происхождение. Любой человек, включая молодых людей из семей полицейских, может войти в группировку. (Отмечу, что прием в группировку не сопровождается особыми ритуалами, клятвами или целованием кольца, а производится на основе местной уличной репутации.)

Автономия вне организации. Пацан может и должен иметь широкие социальные связи вне группировки и использовать их во благо группировки. У него есть право на частную жизнь, он может иметь семью, собственность и проводить свое свободное время так, как хочет. Он может работать там, где хочет (за исключением правоохранительных органов, торговли и сферы обслуживания) и общаться, с кем хочет, за пределами группировки, включая членов других группировок – если те не враждебны его группировке. Он может вступать в политические партии и движения. Пацан может также зарабатывать на жизнь любой преступной деятельностью, не связанной с бизнесом группировки.

Квазиплеменная моральная система

Понятия поддерживают социальный порядок группировки – но какой именно? На что указывают те фундаментальные принципы, которые были выделены как лежащие в основе конкретных правил?

Американский социолог Рэндалл Коллинз предложил использовать для описания уличных шаек веберовское понятие патримониальных альянсов[8]. Это тип социальной организации, который можно найти в отрядах греческих воинов, в античные времена объединявшихся для совершения набегов на городские поселения Средиземноморского бассейна. Другой пример – отряды викингов-завоевателей в раннем Средневековье. В современном государстве такие альянсы до сих пор существуют в тех областях, где либо государственные институты не действуют совсем, либо их действие неэффективно. Таким является пространство улицы, на которой в основном и действуют молодежные группировки.

Действительно, социальный порядок группировки – это порядок мужского воинского альянса. Члены группы должны быть верными ей, демонстрировать доблесть и личную ответственность, их отношения основываются на примитивной демократии и принципиальном равенстве статусов среди братьев-воинов. Любые различия между ними (будь то этнические или социальные) не признаются, за исключением возрастных статусов.

В отношении подчиненного населения (а к нему относятся как сверстники непацаны, так и предприниматели) члены клана становятся в позу аристократического превосходства. По праву сильного и опираясь на собственные представления о должном, они взимают с них дань. По выражению пацанов, очень точно характеризующем природу властных отношений (и не только в бандитской группировке!), это называется «загрузить по понятиям и развести на деньги». Требования пацанов не основываются на гипотетическом социальном договоре, контракте. Власть группировки держится в первую очередь на насилии. Это тип власти как насилия, власти, которая требует безусловного подчинения, а не согласия[9]. В отношениях с окружающим населением понятия используются главным образом для оправдания взимания дани («Х должен нам платить, поскольку это наша территория», или «Х должен нам платить, если он хочет успешно работать», или «Х должен нам платить, потому что он нарушил наши правила»). При этом такое осуществление власти не исключает, что подчиненные группы могут также использовать властные и социальные ресурсы группировки в своих прагматических целях: например, для того, чтобы с помощью «крыши» уходить от налогов или избавляться от конкурентов. Не противоречит это и интересам пацанов: для них важно стабильное экономическое существование компаний или отдельных предпринимателей, за счет которых они живут и которому они готовы содействовать.

Пределы беспредела

Понятия пацанских племен не распространяются на чужаков. Лишь крайние проявления насилия против лохов или барыг, как и насилие против женщин, детей и стариков, осуждаются группировкой как беспредел. Такой беспредел подрывает аристократический статус членов группы. Тем не менее мы не раз слышали о случаях беспредела, оправдываемых группировщиками как эксцессы, связанные с так называемым «адреналином», мешающим вовремя остановиться, или тем, что жертвы так или иначе нарушили «пацанские понятия». Некоторые группировщики были более склонны к насилию, некоторые менее, но возможность его применения всегда подразумевалась в качестве аргумента. Отношение бандитов к беспределу, на мой взгляд, слишком романтизируется и в массовой культуре, и в академической литературе о криминальных организациях. Мир бандитов часто представляется областью некоей естественной народной справедливости. На самом деле моральные представления этого сообщества, по крайней мере когда речь идет об отношении к непацанам, весьма растяжимы. Мир пацанов, с его брутальной маскулинностью и признанием обязательств исключительно перед своими, – это не мир универсальной или даже традиционной патриархальной морали.

Ильнар (35 лет) выразил свои весьма гибкие представления о допустимости насилия следующим образом:

«Бить можно всех, но это уже беспредел. Если ты не отморозок [человек, нарушающий понятия. – С.С.], то на крайняк, детей и баб бить не станешь, хотя бабы сами ведут себя так, что приходится прикладываться. Насилие меняет поведение человека, заставляет его думать о том, что он делает. Наш человек, пока его не от… плохо понимает. Сам я к битью прибегаю часто, и до чужого мнения мне по … кого хочу, того и бью».

Похожие взгляды высказал Богдан (23 года):

«Так вот однозначно сказать нельзя, что вот его бить можно, а его – нельзя, все зависит от ситуации, в которой ты оказался… Я насилие применял по отношению к тем, кто меня старше, и кто младше, и к женщинам, но всегда было, за что их наказывать, поэтому я себя отморозком не считаю».

Кирилл (25 лет) высказал несколько менее кровожадные, но тоже достаточно гибкие взгляды на возможность применения насилия и способы улаживания конфликтов:

«Я предпочитаю решать вопросы мирно, без кровопролития, хотя мы в любой момент можем приехать и покрошить всех в мелкий винегрет. Надо уметь находить верное решение, идти на взаимные уступки. Но больше я предпочитаю ставить человека в ситуацию, в которой он, по понятиям, не прав, таким образом можно улаживать многие конфликты».

В конечном счете ограничения на применение насилия не являются внешними, а признаются самой группировкой. При этом любое насилие, по-видимому, нуждается в некоем моральном обосновании, и в насилии пацанов, как правило, оказывается виновата сама жертва, якобы провоцирующая их неправильным поведением, своим непониманием или сознательным нарушением понятий.

В отношениях с внешним миром моральные правила членов группировки всегда должны работать в их пользу. Группировщики, как воины из гомеровского эпоса или герои античной трагедии, не испытывают вины за то, что они делают по отношению к чужакам. Как показал Виктор Ярхо в работе «Была ли у древних греков совесть?», только бесчестие или публичное унижение могут вызвать у героев моральные мучения[10]. У них нет универсальных представлений о морали, возникших позднее в христианской культуре. Нет ее и у современных городских воинов – пацанов.

Пацаны могут лгать, обманывать, грабить и, если надо, убивать с весьма немногочисленными ограничениями. Тем не менее они считают, что без них общество погрузилось бы в полный хаос, беспредел. Вот что в этой связи сказал один из опрошенных – Гарик (24 года), – отвечая на вопрос, нравится ли ему Казань:

«Город мне нравится в основном потому, что здесь живут правильные люди [то есть люди, живущие по понятиям. – С.С.]. Сравнивая с Москвой, где очень много беспредельщиков, которым все по барабану, у нас в Казани многие придерживаются понятий, и поэтому у нас нет такого бардака, как в других городах».

Прагматика жизни, прагматика насилия

Ощущение морального превосходства над окружающими, возникающее за счет чувства принадлежности к консолидированной группе, соединяется у «реальных пацанов» с прагматическим индивидуалистическим мировоззрением. С одной стороны, они являются членами боевого клана, мобилизованного и дисциплинированного, а с другой стороны, каждый из них имеет массу различных интересов, простирающихся далеко за пределы группировки. Пацаны нацелены на индивидуальный успех, который они готовы достигать любыми способами, включая участие в легальных (учеба, работа) и нелегальных структурах. В их двойной, как в ДНК, спирали мобильности криминальное и легальное тесно переплетены. Они верят, что членство в преступных группах не мешает, а напротив, помогает социальному успеху, предоставляя исключительно полезные связи и возможности.

Группировщики были крайне прагматичными в том, что касалось поведения в сферах, где речь не шла о жизни группировки. Они были готовы играть по правилам, определяемым институтами школы, университета, места работы. Большинство опрошенных нами пацанов учились или работали. Некоторые из них работали на стройках и заводах, другие трудились в качестве менеджеров, а один из опрошенных был детским врачом. Пацаны рассказывали о том, как они сами или их знакомые пацаны пытались сделать политическую карьеру, ходили на собрания «Партии жизни» (в то время, когда мы проводили наше исследование, у нее, как казалось, были хорошие электоральные перспективы). Некоторые говорили, что хотели бы войти в «Единую Россию». В интервью они часто высказывали патриотические взгляды, осуждали те нации, которые были, по их мнению, враждебны России – в то время основными врагами считались прибалты и американцы. Некоторые из них высоко отзывались о деятельности Владимира Путина, особенно поддерживая его непримиримую позицию по отношению к тем, кто бросает вызов российским интересам. Незадолго до наших интервью произошел инцидент с детьми российских посольских работников в Польше, избитых неизвестными в варшавском парке. Путин немедленно выступил с осуждением этого акта как недружественного по отношению к России, после чего в Москве произошли несколько нападений на поляков (организованных, как многие полагают, членами движения «Наши»). Один из наших респондентов, Ильсур (26 лет), заметил в этой связи:

«Мне нравится Путин, потому что нравится, как он проводит жесткую политику по повышению имиджа России. Случай с избиением посольских детей в Польше и ответные меры – это просто классика уличных ответок. Путин показал, что он обид терпеть не будет, а таких везде уважают: и на уровне улиц, и на уровне мировых отношений».

Такое одобрение власти невозможно было бы услышать из уст представителей воровского сообщества, определявшего себя через полное противостояние государству. Но пацаны нисколько не отчуждены от власти – напротив, они ориентированы на поддержание широких социальных связей с людьми, которые имеют формальную власть. Группировщики гордились своими родственными и соседскими связями с представителями полиции, ГИБДД, местных властей (при том, что, конечно, доносить властям на членов группировки было категорически запрещено). Неформальные связи могли помочь в бизнесе, уходе от уголовной ответственности, защитить группировщиков в разных конфликтных ситуациях. Наличие родственника в полиции могло даже помочь пацану выйти из группировки без того, чтобы, как это принято, его ритуально избили бывшие товарищи. Обращение за такой помощью не считалось противоречащим понятиям.

Поведение пацанов там, где они сталкиваются с людьми, «имеющими за собой какую-то силу», прагматично. Сталкиваясь с человеком, который является родственником или другом полицейского или прокурора, с представителем воровского сообщества или с любым другим человеком, обладающим властным ресурсом, группировщик скорее всего будет пытаться предотвратить конфликт (если только это не грозит потерей лица). Пацаны никогда не будут вымогать деньги у такого человека.

Осуществляя насилие по отношению к слабым и неорганизованным жертвам (насилие, минимально ограниченное представлениями о беспределе), пацаны с уважением относились ко всем, кто обладал силой. Рассказы пацанов о драках и попытках вымогательства часто сопровождаются описанием того, как они пытаются сначала выяснить положение человека в местной системе формального и неформального насилия. Встречая потенциальную жертву, например, на улице, пацаны могут начать разговор с выяснения того, откуда этот человек, кого из влиятельных местных персонажей он знает и даже занимается ли он спортом.

Но во всех случаях – и когда сила за ними, и когда она оказывается не на их стороне – они пытаются использовать понятия для подкрепления собственной позиции. Например, напав по ошибке не на того человека (например, избив безо всякого повода пацана из другой группировки, что, по понятиям, запрещено), они могут пытаться объяснить дело тем, что тот якобы их оскорбил. Вымогая деньги у беззащитной жертвы и сталкиваясь с тем, что та неожиданно обретает защиту (в одном из описанных случаев у лоха оказался в родственниках криминальный авторитет), они могут настаивать на несуществующем долге, который они якобы пришли получить и который тот, кого они сочли лохом, в нарушение понятий отказывался платить. Пацаны никогда не видели в прямом обмане ничего предосудительного – более того, гордились им. Главным для них было выйти из любой ситуации победителями, и истории об успешном «разводе по понятиям» всегда излагались ими с большим воодушевлением.

При этом, как уже отмечалось, пацаны считали собственное общество высоко моральным, а лохов и барыг – слабыми, неорганизованными, неспособными на реальное сопротивление и не имеющими, в отличие от самих пацанов, никакой морали.

Заключение

Подводя итоги анализу мировоззрения пацанов и принципов осуществления насилия в их сообществах, мы можем сказать, что пацаны образуют на тех территориях, где действуют их группировки, властные кланы. В отношениях со сверстниками, непацанами и предпринимателями, пацаны стремятся установить власть, осуществляемую не по консенсусу и не на основе некоего гипотетического социального договора, – это власть сильного, предлагающая слабому подчиняться собственному, весьма широко трактуемому, закону.

Мировоззрение пацанов предполагает осознание себя в качестве члена аристократической группы и создает ощущение морального превосходства по отношению к слабому, неорганизованному противнику или оппоненту при возможности всегда поступать в соответствии с собственными прагматическими интересами. Оно включает обязанность защищать своих – даже тех, кто находится на низших уровнях иерархии. Оно подразумевает веру в то, что все отношения строятся на силе, и требует постоянной ее демонстрации. Оно предполагает отсутствие моральных обязательств перед теми, кто считается чужаком, успешный обман которых является предметом особой гордости. Оно оправдывает стремление к выгоде без разделения криминальных и легальных средств ее получения. Таковы пацанские правила – и, похоже, их действительно разделяют не только «реальные пацаны». Моральные претензии, предъявляемые правящей элите, ведущей себя по-пацански, указывают на сходные черты осуществления криминальной и легальной власти в России, базирующихся не на универсальном праве, а на патримониальных, частных основаниях осуществления господства и насилия.

[3] Подробно об исследовании см.: Stephenson S. Gangs of Russia. From the Streets to the Corridors of Power. Ithaca: Cornell University Press, 2015 [в печати]. Я выражаю признательность фонду «Harry Frank Guggenheim Foundation», оказавшему финансовую поддержку исследованию.

[4] О понятии силового предпринимательства см.: Волков В. Силовое предпринимательство, ХХI век. Экономико-социологический анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.

[5] См.: Weber M. Economy and Society [1922]. Berkeley; Los Angeles, CA: University of California Press, 1978.

[6] См.: Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967.

[7] Wieder D.L. Language and Social Reality. The Case of Telling the Convict Code. The Hague; Paris: Mouton, 1974. P. 198.

[8] Collins R. Patrimonial Alliances and Failures of State Penetration // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2009. Vol. 636. № 1. P. 16–31.

[9] Arendt H. On Violence // Idem. Crises of the Republic; Lying in Politics, Civil Disobedience, on Violence, Thoughts on Politics, and Revolution. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. P. 140.

[10] Ярхо В.Н. Была ли у древних греков совесть? К изображению человека в аттической трагедии // Античность и современность. К 80-летию Ф.А. Петровского. М., 1972.

magazines.russ.ru

Жизнь «по понятиям» и без

Зачастую приходится сталкиваться с теми, кто живет по «понятиям». В данном блоге речь не будет идти о заключенных, которые каким-то образом чтят свои негласные правила или придерживаются их.

Насколько помню, бурная жизнь по понятиям, среди общества и молодежи зацвело и запахло после развала Советского Союза, когда на смену коммунистическим ценностям, в образовавшимся вакууме в пытливых умах пришли ценности из криминального мира. Подробно описывать эту процедуру также не стану, но хотелось бы остановится на некоторых противоречивых фактах жизни по «понятиям» среди молодежи.

Как говорил Г.Головкин в своем интервью, ему в юности часто приходилось драться в своем городе. Пожалуй эта участь застала всю молодежь того времени. Наравне с этим молодежи активно насаждались «понятия».

Я тогда не был знаком с политикой «двойных стандартов», и как-то странно получилось, когда одного нашего сверстника, который всем твердил «о вреде понятии красных разборок и правильности разборок по черному» и всячески многих провоцировал «на черные разборки» с ним (то бишь на драку, обычно более слабых и младшего возраста), настучали по мозгам в одном из ночных клубов нашего города. Все мы тогда ждали «ответки по черному» от него, но странно получилось, когда он обратился, тогда еще в милицию с заявлением на своих обидчиков. И когда бабушка ходила в милицию на разборки с обидчиками своего горячо любимого внука.

Потом свои «красные движения» приверженец «жизни по понятиям» объяснял тем, что его родители заставили написать заявление, была бы его воля «он разобрался бы с ними по черному», мы охотно поверили в него.

Вторым фактом идущим вразрез «жизни по понятиям среди пацанов» стал факт, когда мне не вернули денежный долг))). То есть перед тем, как занять их у меня, приверженец такой жизни сказал мне, что он «будет бл*дью», если не вернет деньги. Соответственно деньги он мне не вернул и в следующем разговоре об упоминании его бл*дью, он был оскорблен и по понятиям я был вызван на дуэль.

Третьим фактом стал, когда «дуэлянты» после «черных разборок» стали писать на друг-друга заявления в полицию о получении и нанесении травм. Это как-бы шло вразрез насаждаемым «понятиям» среди молодежи.

И по всем фактам лица, нарушившие принципы «понятии», не считали себя отступниками святой веры и продолжали утверждать остальным, что только он истинный жилец по понятиям. Особо тревожно становится, когда на жизнь «по понятиям» агитируют некоторые работники правоохранительных органов, называя потерпевших по уголовному делу «терпилами», говоря, что «по понятиям» вы не правы, что обратились с заявлением в полицию.

Я стал отходить от жизни «по понятиям» в более взрослом возрасте, когда понял, что понятия таких законов никак не писаны и никем не регулируются и трактуются каждым в свою пользу. Как я живу теперь?

Молча радуясь жизни. В любой момент возникновения опасности для жизни и здоровья родных и близких, набираю 102 на телефоне. Вообще не реагирую на оскорбления и маты пьяных и не пьяных людей. В общественном месте не употребляю спиртные напитки.

Довольно часто читаю и слышу, что так нельзя жить, что надо уметь постоять за себя. Для таких один ответ, в мирное время я живу по законам государства и подчиняюсь им, а кто использует «понятия» в своей повседневной жизни лицемеры.

Ведь, если они станут участниками ДТП или в отношении них или родственников будет совершено преступление, в котором будут идти, как пострадавшие, такие в первую очередь наберут 102 и вызовут полицию.

Больно смотреть на таких молодых людей разрушившие свои судьбы своими руками, которые стали жертвами обстоятельств и для которых на тот момент были важны ложные ценности.

Желаю всем поскорее пережить такой промежуток времени и не попадать в сети таких ценностей.

yvision.kz

От жизни по понятиям к жизни по закону

Дмитрий ТравинКандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге

Путинская Россия — это мир, существующий не по закону, а по понятиям. В прошлой статье мы говорили, что такой мир — вовсе не исключение из правил, не наш национальный феномен, а стадия в развитии человечества, сменяющая стадию беспредела. Порядок лучше хаоса, а жизнь по понятиям (даже тем, что нам не очень нравятся) лучше жизни по беспределу. Но вот вопрос: когда же и при каких обстоятельствах начинается жизнь по закону?

Главенство закона — это выгодно

В XVII—XVIII веках на Западе, жившем по понятиям эпохи абсолютизма, стали происходить перемены. В науке их принято называть модернизацией. Сначала в Голландии, а затем и в Англии обнаружилась вдруг удивительная вещь: если производителя сделать не тварью дрожащей, а наделить такими же правами, какие имеют разнообразные силовики, ресурсы страны увеличиваются настолько, что она начинает доминировать в мире. При сильной экономике, больших налоговых поступлениях и эффективных механизмах формирования госдолга можно расширить армию и накостылять любому соседу. Такой подход к правам человека даже силовикам пришелся по нраву. Он породил то, что в науке принято именовать компромиссным соглашением различных групп интересов.

Произошли эти удивительные перемены потому, что бизнесмены, чья собственность была защищена от наезда, стали развивать свое производство, инвестировать прибыль в дело, строить заводы и фабрики, создавать рабочие места, платить большие налоги и предоставлять государству в долг столько, сколько нужно для сильной армии.

Тайный бюджет путинской системы уходит в Ниццу

Тайный бюджет путинской системы уходит в Ниццу

В системе, функционировавшей по понятиям, такой «идиллии» никогда достичь не удавалось. Конечно, и там каждый предприниматель стремился разбогатеть всеми доступными ему способами. Но, разбогатев, начинал вести себя совсем по-другому: он стремился вложить деньги в то, что даст защиту от произвола. Например, покупал землю и дворянство, чтобы жить на ренту. Или приобретал чиновничью должность, позволявшую, помимо прочего, разживаться взятками. В современной России многие предприниматели выводят деньги за рубеж, где вкладывают их пусть в менее доходный, чем на родине, но зато хорошо защищенный законом бизнес, гарантирующий владельцу спокойную старость и возможность передать наследство.

В общем, можно сказать, что любая система, функционирующая по понятиям, — воровская шайка, феодальная Англия, абсолютистская Франция, мафиозная Сицилия, путинская Россия — очень быстро достигает своего экономического потолка. Стабильность, если ведешь себя по понятиям, возможна (в отличие от эпохи беспредела), но развитие — нет.

Казалось бы, все ясно: от жизни по понятиям надо отказываться. Но как?

В старой системе права силовика обеспечивались в основном его собственной мощью, а также патронажем со стороны вышестоящих силовиков (монархов, князей, герцогов, крестных отцов, генералов спецслужб). А как наделить правами «слабовика», который производит богатство, но не имеет сил его защитить? По понятиям он — терпила, даже если в системном смысле признается барыгой, чрезвычайно важным для поддержания национального величия.

Кому нужен «развитой путинизм»

Кому нужен «развитой путинизм»

Обеспечить гарантии прав бизнеса и, соответственно, приток ресурсов в страну и укрепление национального величия можно лишь одним способом — переходом к правлению по закону, единому как для силовиков, так и для слабовиков. И созданием системы правоохранительных органов для обеспечения действия закона. А органы эти должны подчиняться государству, в котором монарх прав лишь тогда, когда сам действует по закону. Или же государству, в котором вообще монарха нет, а есть лишь закон, формулируемый и исполняемый представителями тех самых людей, от которых ресурсы и национальное величие зависят в первую очередь.

Англия создала подобную систему в XVIII веке. И тут ей такая «пруха пошла», что континент засмотрелся. А после наполеоновских войн континент стал британский опыт копировать. Причем в этот раз все страны начали именно заимствовать английские институты, обеспечивающие действие закона, а не колдовать над собственными возможностями сварганить нечто работоспособное на основе местных ресурсов. Сначала в погоню за англичанами устремились французы, бельгийцы, немцы. Затем — народы Южной и Восточной Европы, Скандинавия, Латинская Америка. Впоследствии ученые назвали этот процесс догоняющей модернизацией.

Компромисс или революция

Россию уже обгоняют даже самые слабые